「おはよう」って言ったら、「おはよう」って返してくれるインコがいる。かわいい。それだけでなく、なんだか、通じ合えてる気がする。でもこれって、ほんとに“言葉”なんだろうか?

「いや、それはただのオウム返しだよ」と言われれば、そうかもしれない。だけど、ぼくはこう思う。「大好きな飼い主が『おはよう』って言うから、自分も言いたくなる」そんな気持ちがあるなら、それはもう“言葉”じゃない?

アレックスはしゃべった。しかも、意味を持って。

知ってる人も多いかもしれないけれど、「アレックス」という名前のヨウムがいた。アメリカの心理学者、アイリーン・ペパーバーグ博士とともに、言葉を学んだ鳥だ。

アレックスは「色」や「形」や「数」を理解していた。たとえば、「このトウモロコシ、何色?」って聞かれたら「イエロー」って答える。おしゃべりなだけじゃなくて、「意味」と「音」が結びついてる。

さらに、彼は「same(同じ)」「different(違う)」といった抽象概念や、なんと「ゼロの概念」まで理解していたと言われている。これは人間の幼児でもなかなか難しいことだ。

「Want grape(ぶどうほしい)」なんて、自発的に発した言葉もある。

📚 出典:Pepperberg, I.M. (2006). “Cognitive and communicative abilities of Grey parrots.” Applied Animal Behaviour Science

これを“言葉”と呼ばずに、なんと呼ぼう?

文法を持つのは、人間だけ…?

ノーム・チョムスキー博士は、言語学の大御所だ。彼は「人間は生まれながらに文法を持っている」と言った。これを「普遍文法理論」と呼ぶ。

この考えによれば、文法は脳にあらかじめ備わった“装置”のようなもので、これをLAD(Language Acquisition Device)と呼ぶらしい。

さらに、彼は言語の特徴として「再帰性」や「構造依存性」などを重視した。たとえば、「彼が『やれ』って言った」や「私が昨日見た男が〜」といった文の入れ子構造。こうした文法構造は、今のところ人間にしかない、というのがチョムスキーの立場だ。

でもぼくは思う。文法があろうとなかろうと、通じ合いたいという気持ちから生まれるもの、それが“言葉”の正体なんじゃないかって。

実はチョムスキーは、言語を「人とやりとりする道具」というよりも、「内面の思考を構造化するためのシステム」として捉えていた。つまり、言葉は“伝える”だけじゃなく、“考えるための装置”でもあるというわけだ。

たとえば、聞いたことのない文をいきなり作ったり、理解できたりするのはなぜか?それは内側に生成ルール(文法)があるからだと考える。

こうした考え方は、ぼくらが「思考の中にことばを持っている」ことの説明にもなる。言葉は外に出すものじゃなく、内側に宿っているもの。そういう視点を持つと、鳥との違いもまた、ちがった形で見えてくる。

シジュウカラは「語順」を知っていた?

そんな中、驚くべき研究がある。京都大学の鈴木俊貴先生のシジュウカラに関する研究だ。

シジュウカラは「ピーツピ(警戒)」と「ジャージャー(集合)」という2種類の鳴き声を使い分けている。そして、「ピーツピ → ジャージャー」と順番に鳴くと、仲間たちは「敵がいるけど、集まって!」と理解して集まるらしい。

でも、この順番を逆にして「ジャージャー → ピーツピ」とすると、仲間たちは反応しないか、違う行動を取る。

つまり、鳴き声の語順によって“意味”が変わるということ。

これは言語学でいう「構文(syntax)」の入り口ともいえるものだ。いわば、“文法の萌芽”とも呼べる現象だ。

📚 出典:Suzuki, T.N. (2016). Experimental evidence for compositional syntax in bird calls. Nature Communications

「これはもう語順=文法と呼びたくなる!」というのが、ぼくの正直な感想だ。

言葉とは、“伝えようとする気持ち”そのものかも

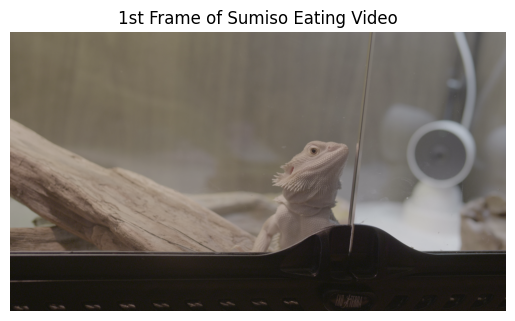

言葉って、文法だけでできているわけじゃない。ぼくのペット、フトアゴヒゲトカゲのからしも、トイレ前にはうろうろするし、ごはんを見たら目がギラギラになる。

彼は「しゃべらない」けど、伝えようとしている。だから、ぼくはその“声なき言葉”を五感で受け取ろうとする。

鳥の鳴き声も同じかもしれない。一見ただの音でも、そこに「思い」があるとき、それはもう言葉だ。

そして── 小型のインコは、手を出せば「ほいっ」と乗ってくる。まるでこちらの意思をすぐに受け止めてくれるみたいに。

一方で、大型のヨウムやコンゴウインコは違う。 手をじっと見て、考えるような“間”がある。そしてぷいっと顔をそらしたり、そっと足を引っ込めたりする。

その仕草には、「今は乗らない」という意思と判断が宿っている。 ぼくにはそこに、**“ことばにならない内面の思考”**があるように感じる。 しゃべらなくても、考えている。そんな瞬間に、ことばの起源が、ふと見える気がするのだ。

鳥も、ことばを話してる?

言葉ってなにか。それは、文法のある音のこと? それとも、意味を持つ発声のこと?

ぼくは思う。

言葉は、「相手に届けたい」という気持ちが生まれた瞬間に、そこに発芽するものなんじゃないか。

鳥たちは、彼らのやり方で、毎日何かを伝えようとしている。

だから、ぼくは今日もまた、からしの視線を感じながら、“言葉”を探している。